|

Les "GeoSciences e-Journals" sont de retour!

|

|

|

|

|

|

2026 (vol. 26)

|

|

Les

clous d'or insaisissables : Quand les stratigraphes font face à l'impossibilité

technique de définir un GSSP sur le terrain

Bruno R.C. GRANIER

| HTML  | PDF

| PDF  [3.188 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2026.2601 [3.188 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2026.2601

|

|

Résumé : Cet article explore les défis liés à la définition des Sites et Points

Stratotypiques Mondiaux (PSM) et des Sections Stratotypiques Auxiliaires

Standards (SSAS). Il met en lumière les problèmes posés par certaines

pratiques récentes, comme l'utilisation de carottes, qui compromettent les

principes fondamentaux d'unicité et d'accessibilité propres à ces limites.

Des exemples incluent l'utilisation controversée de carottes pour désigner les

GSSP de la Période Quaternaire. L'article critique également le non-respect

d'exigences géologiques essentielles, l'absence d'accessibilité sur le terrain

et le manque de protection des sites clés. Ces préoccupations, illustrées par

le cas du GSSP du Cénomanien pour le Crétacé, resté non protégé depuis

plus de 20 ans, soulignent la nécessité d'une stricte adhésion aux

directives, ainsi qu'une réévaluation des pratiques actuelles, en plaidant

pour l'application obligatoire de certaines règles. Les autres exemples discutés

dans le texte se rapportent spécifiquement à l'expérience personnelle de

l'auteur avec des GSSP et SABS du Crétacé inférieur. Résumé : Cet article explore les défis liés à la définition des Sites et Points

Stratotypiques Mondiaux (PSM) et des Sections Stratotypiques Auxiliaires

Standards (SSAS). Il met en lumière les problèmes posés par certaines

pratiques récentes, comme l'utilisation de carottes, qui compromettent les

principes fondamentaux d'unicité et d'accessibilité propres à ces limites.

Des exemples incluent l'utilisation controversée de carottes pour désigner les

GSSP de la Période Quaternaire. L'article critique également le non-respect

d'exigences géologiques essentielles, l'absence d'accessibilité sur le terrain

et le manque de protection des sites clés. Ces préoccupations, illustrées par

le cas du GSSP du Cénomanien pour le Crétacé, resté non protégé depuis

plus de 20 ans, soulignent la nécessité d'une stricte adhésion aux

directives, ainsi qu'une réévaluation des pratiques actuelles, en plaidant

pour l'application obligatoire de certaines règles. Les autres exemples discutés

dans le texte se rapportent spécifiquement à l'expérience personnelle de

l'auteur avec des GSSP et SABS du Crétacé inférieur.

|

|

Carnets Geol., vol. 26, nº 1, p. 1-16

En ligne depuis le 1er décembre 2025

|

|

|

2025 (vol. 25)

|

|

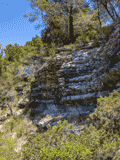

Travaux

préliminaires sur un site candidat au GSSP de l'Aptien dans la localité

historique bédoulienne près de Cassis (Bouches-du-Rhône) et section complémentaire

dans la localité stratotypique barrémienne d'Angles

(Alpes-de-Haute-Provence)

Didier BERT, Stéphane BERSAC & Yves DUTOUR

| HTML  | PDF

| PDF  [1.136 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2515 [1.136 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2515

|

|

Résumé : Ce rapport

présente les résultats préliminaires d'investigations menées sur un

nouveau site candidat pour le Point Stratotypique Mondial (GSSP) de la base de

l'Aptien à Cassis (Bouches-du-Rhône, France), au sein de la zone

stratotypique historique du Bédoulien, ainsi qu'une section complémentaire

à Angles (Alpes-de-Haute-Provence, France). Les travaux de terrain effectués

en 2025 ont permis d'identifier une coupe continue prometteuse (13022-BGD)

dans le secteur du Vallat des Brayes–Brigadan à Cassis, correspondant à la

Formation de La Bédoule (Aptien inférieur). Les premières observations de Pseudocrioceras

et Deshayesites suggèrent que la limite Barrémien/Aptien se situe

dans un intervalle restreint. Bien que partiellement masquée, la coupe est

accessible, corrélable et située sur un terrain communal protégé, en

faisant un solide candidat au GSSP. Des recherches complémentaires à Angles

confirment des successions fauniques comparables en contexte pélagique,

notamment à la coupe de Combe-Lambert, désormais entièrement dégagée et

protégée au sein de la Réserve Naturelle Nationale Géologique de

Haute-Provence. Ensemble, ces sites offrent un cadre intégré pour la définition

de la base de l'étage Aptien. Résumé : Ce rapport

présente les résultats préliminaires d'investigations menées sur un

nouveau site candidat pour le Point Stratotypique Mondial (GSSP) de la base de

l'Aptien à Cassis (Bouches-du-Rhône, France), au sein de la zone

stratotypique historique du Bédoulien, ainsi qu'une section complémentaire

à Angles (Alpes-de-Haute-Provence, France). Les travaux de terrain effectués

en 2025 ont permis d'identifier une coupe continue prometteuse (13022-BGD)

dans le secteur du Vallat des Brayes–Brigadan à Cassis, correspondant à la

Formation de La Bédoule (Aptien inférieur). Les premières observations de Pseudocrioceras

et Deshayesites suggèrent que la limite Barrémien/Aptien se situe

dans un intervalle restreint. Bien que partiellement masquée, la coupe est

accessible, corrélable et située sur un terrain communal protégé, en

faisant un solide candidat au GSSP. Des recherches complémentaires à Angles

confirment des successions fauniques comparables en contexte pélagique,

notamment à la coupe de Combe-Lambert, désormais entièrement dégagée et

protégée au sein de la Réserve Naturelle Nationale Géologique de

Haute-Provence. Ensemble, ces sites offrent un cadre intégré pour la définition

de la base de l'étage Aptien.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 15, p. 307-317

En ligne depuis le 11 Novembre 2025

|

|

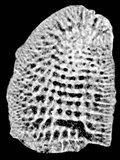

Gusicella Schlagintweit & Rashidi, 2021 (espèce-type Dictyoconella minima Henson, 1948), Grand Foraminifère Benthique du Crétacé supérieur et ses représentants

Felix SCHLAGINTWEIT, Vicent VICEDO, Koorosh RASHIDI, Gianluca FRIJIA & Lorenzo CONSORTI

| HTML  | PDF

| PDF  [2.872 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2514 [2.872 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2514

|

|

Résumé : À partir d'un nouvel échantillonnage de la Formation Natih (membres A et B), Cénomanien

moyen à supérieur, en Oman, l'espèce peu connue Gusicella minima (Henson),

initialement décrite dans la Formation Mishrif au Qatar (forages pétroliers de

Dukhan), est redécrite. Des spécimens du Maastrichtien terminal provenant de

la Formation Tarbur, dans le sud-ouest de l'Iran, précédemment attribués à

l'espèce cénomanienne, présentent une zone marginale plus complexe et sont

donc décrits ici sous le nom de Gusicella complexa Schlagintweit

& Rashidi sp. nov. Les représentants du genre Gusicella

n'ont jusqu'à présent été signalés que sur la plaque arabique, ce qui témoigne

de son caractère endémique. Aucun signalement de ce genre n'existe pour

l'intervalle allant du Turonien au Maastrichtien inférieur. Résumé : À partir d'un nouvel échantillonnage de la Formation Natih (membres A et B), Cénomanien

moyen à supérieur, en Oman, l'espèce peu connue Gusicella minima (Henson),

initialement décrite dans la Formation Mishrif au Qatar (forages pétroliers de

Dukhan), est redécrite. Des spécimens du Maastrichtien terminal provenant de

la Formation Tarbur, dans le sud-ouest de l'Iran, précédemment attribués à

l'espèce cénomanienne, présentent une zone marginale plus complexe et sont

donc décrits ici sous le nom de Gusicella complexa Schlagintweit

& Rashidi sp. nov. Les représentants du genre Gusicella

n'ont jusqu'à présent été signalés que sur la plaque arabique, ce qui témoigne

de son caractère endémique. Aucun signalement de ce genre n'existe pour

l'intervalle allant du Turonien au Maastrichtien inférieur.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 14, p. 283-305

En ligne depuis le 7 Novembre 2025

|

|

Lésions osseuses chez des tortues d'eau douce : Perforations parasitaires et autres modifications osseuses dans une population pliocène italienne de Mauremys (Testudines, Geoemydidae)

Federica MULÈ, Simone CASATI, Luca BONFIGLI, Andrea DI CENCIO & Alberto COLLARETA

| HTML  | PDF

| PDF  [1.531 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2513 [1.531 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2513

|

|

Résumé : Malgré la présence fréquente et généralisée

de restes de carapace de tortue dans de nombreux assemblages fossiles de vertébrés

à travers le monde, peu d'études paléontologiques ont

abordé la signification paléoécologique des altérations observées sur les

os de tortue. Nous rendons compte ici de la découverte d'ichnofossiles

observés sur des os de la dossière

et du plastron d'un genre de petite tortue - Mauremys (Testudinoidea,

Geoemydidae) - provenant de couches du Pliocène supérieur affleurant à La Serra,

dans le bassin du Val d'Elsa en Toscane (Italie centrale). L'association de traces

fossiles comprend Karethraichnus lakkos, Gunnellichnus cf. moghraensis

et Thatchtelithichnus holmani, qui se trouvent tous sur les surfaces non

viscérales de la carapace. Comme observé ailleurs, certaines des perforations de Karethraichnus

lakkos se produisent le long des sillons épidermiques qui marquent la

frontière entre les écailles kératiniques adjacentes. D'après la littérature

spécialisée, les ichnofossiles étudiés sont interprétés comme dus à l'action

parasitaire de sangsues/douves du foie (K. lakkos et Thatchtelithichnus

holmani) et à des infections (sous-)cutanées algales/fongiques/bactériennes

(Gunnellichnus cf. moghraensis). L'ensemble des traces

bioérosives observées corrobore l'idée que le climat du Pliocène italien

était plus chaud et plus humide qu'aujourd'hui. Résumé : Malgré la présence fréquente et généralisée

de restes de carapace de tortue dans de nombreux assemblages fossiles de vertébrés

à travers le monde, peu d'études paléontologiques ont

abordé la signification paléoécologique des altérations observées sur les

os de tortue. Nous rendons compte ici de la découverte d'ichnofossiles

observés sur des os de la dossière

et du plastron d'un genre de petite tortue - Mauremys (Testudinoidea,

Geoemydidae) - provenant de couches du Pliocène supérieur affleurant à La Serra,

dans le bassin du Val d'Elsa en Toscane (Italie centrale). L'association de traces

fossiles comprend Karethraichnus lakkos, Gunnellichnus cf. moghraensis

et Thatchtelithichnus holmani, qui se trouvent tous sur les surfaces non

viscérales de la carapace. Comme observé ailleurs, certaines des perforations de Karethraichnus

lakkos se produisent le long des sillons épidermiques qui marquent la

frontière entre les écailles kératiniques adjacentes. D'après la littérature

spécialisée, les ichnofossiles étudiés sont interprétés comme dus à l'action

parasitaire de sangsues/douves du foie (K. lakkos et Thatchtelithichnus

holmani) et à des infections (sous-)cutanées algales/fongiques/bactériennes

(Gunnellichnus cf. moghraensis). L'ensemble des traces

bioérosives observées corrobore l'idée que le climat du Pliocène italien

était plus chaud et plus humide qu'aujourd'hui.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 13, p. 265-281

En ligne depuis le 4 Novembre 2025

|

|

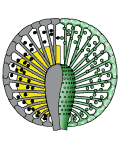

Réinterprétation de "Palaeodasycladus" (Chlorophyta, Dasycladales) du Jurassique inférieur de Tatra Mountains (Pologne)

Filippo BARATTOLO & Ioan I. BUCUR

| HTML  | PDF

| PDF  [1.119 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2512 [1.119 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2512

|

|

Résumé : L'algue verte Palaeodasycladus (Pia,

1920) a été reconnue dans

des calcarénites de milieu marin peu profond et agité du Jurassique inférieur

de la Nappe de Choč (domaine Hronicum) dans les montagnes des Tatras en

Pologne. La structure de l'algue est décrite. Son squelette calcaire présente

une cavité interne régulière probablement proche de l'axe central, mais très

irrégulière vers l'extérieur enveloppant les latérales primaires sur différentes

longueurs. La forme générale de son thalle est sphérique avec seulement des latérales

primaires, longues et acrophores, formant probablement un cortex distal. Ses gamétophores

externes sont attachés sur le côté des latérales primaires. Ces caractères

permettent d'attribuer l'algue non pas à Palaeodasycladus (Pia,

1920) mais à Goniolina Orbigny, 1850. Résumé : L'algue verte Palaeodasycladus (Pia,

1920) a été reconnue dans

des calcarénites de milieu marin peu profond et agité du Jurassique inférieur

de la Nappe de Choč (domaine Hronicum) dans les montagnes des Tatras en

Pologne. La structure de l'algue est décrite. Son squelette calcaire présente

une cavité interne régulière probablement proche de l'axe central, mais très

irrégulière vers l'extérieur enveloppant les latérales primaires sur différentes

longueurs. La forme générale de son thalle est sphérique avec seulement des latérales

primaires, longues et acrophores, formant probablement un cortex distal. Ses gamétophores

externes sont attachés sur le côté des latérales primaires. Ces caractères

permettent d'attribuer l'algue non pas à Palaeodasycladus (Pia,

1920) mais à Goniolina Orbigny, 1850.

La nouvelle espèce Goniolina

tatrarum n.sp est ici créée. Une revue critique du genre Goniolina Orbigny, 1850, et de son espèce type est également fournie. Le genre Goniolina Orbigny

semble être représenté uniquement par G. hexagona Orbigny, 1850. G. geometrica Buvignier,

1852, et G. micraster Buvignier, 1852, sont considérées comme deux espèces valides et distinctes à attribuer

à Coniporella Fisher & Thierry,

1971.

Sphaerites

regularis Quenstedt, 1852,

synonyme junior supposé de Goniolina geometrica (Roemer,

1839), est provisoirement attribué au genre Tersella

J. Morellet in

J. Morellet & Ters, 1952, et indiqué comme Tersella (?) regularis

(Quenstedt, 1852).

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 12, p. 255-264

En ligne depuis le 31 Octobre 2025

|

|

Les molasses rouges paleogènes péri-alpines du Sud-Est de la France - I. Synclinal d'Esparron et secteur d'Esclangon (Alpes-de-Haute-Provence)

Serge FERRY, Philippe SORREL, Philippe GRANDJEAN & Sylvain AUGIER

| HTML  | PDF

| PDF  [8.448 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2511 [8.448 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2511

|

|

Résumé : La série paléogène du synclinal d'Esparron comprend trois unités stratigraphiques superposées : (1) une unité basale

(UB), lacustre à palustre, débutant par des chenaux remplis de brèches

calcaires, (2) les dépôts fluviatiles d'une molasse rouge inférieure (MR1), et (3) des conglomérats polygéniques à éléments alpins

("roches vertes" et radiolarites) surmontés par des argiles rouges constituant ensemble une molasse rouge supérieure (MR2). Résumé : La série paléogène du synclinal d'Esparron comprend trois unités stratigraphiques superposées : (1) une unité basale

(UB), lacustre à palustre, débutant par des chenaux remplis de brèches

calcaires, (2) les dépôts fluviatiles d'une molasse rouge inférieure (MR1), et (3) des conglomérats polygéniques à éléments alpins

("roches vertes" et radiolarites) surmontés par des argiles rouges constituant ensemble une molasse rouge supérieure (MR2).

Les brèches de l'unité basale représentent un système de cônes torentiels parallèles, pentés vers le

nord-est. L'extension régionale de l'unité basale ainsi que sa signification tectono-stratigraphique sont difficiles à discerner en raison de sa troncature par la surface de base de la MR1. Dans la terminaison NW du synclinal, la succession est complète, épaisse de 200 m. Les brèches de base passent verticalement à des dépôts argilo-gréseux rouges de débordement puis à des calcaires gris lacustres à

palustres, surmontés à nouveau par des argiles silteuses rouges. Les données de terrain excluent que cette unité puisse représenter le faciès proximal occidental du bassin nummulitique

d'avant-chaîne. Elle est plus récente et constitue une unité juste antérieure au dépôt de la MR1. Elle ne peut non plus être considérée, comme on

l'a parfois proposé, comme un faciès proximal de la MR1 car il s'agit d'une séquence tectono-stratigraphique à part entière mais dont la signification ne peut-être comprise que par une étude régionale plus vaste à

venir.

Le long du flanc sud du synclinal, la MR1 est constituée

d'une succession latéralement continue comportant un ensemble de barres de méandres emboitées à la base, surmonté par les dépôts

d'un vaste cône fluviatile progradant vers l'ouest. Les dépôts de la MR1 se pincent rapidement sur le flanc nord du synclinal, suggérant

qu'ils ont rempli une vallée dont l'orientation coïncide à peu près avec celle du synclinal.

Au sud d'Esparron, dans le secteur des Haute-Duyes et d'Esclangon, une série semblable se retrouve mais le faciès méandriforme manque à la base de la MR1. La MR1 est ici représentée par un faciès de cône fluviatile mais qui présente un caractère plus proximal

qu'à Esparron. Dans ce secteur, la MR1 est surmontée par une molasse grise (MG) qui représente un aplatissement du profil général de dépôt après la mise en place du cône fluviatile

progradant.

Sur l'ensemble du secteur, les dépôts de la MR2 sont minces, vraisemblablement en raison

d'une troncature par le chevauchement de Digne. Ils sreposent discordance ssoit sur la MR1, soit directement sur les dépôts mésozoïques plissés, ce qui suggère

l'existence d'une phase de déformation et d'érosion entre le dépôt de la MR1 et de la MR2. La présence de galets bien arrondis de

"roches vertes" et de radiolarites alpines dans le faciès conglomératique de base de la MR2 indique que ce système de dépôt avait un bassin versant étendu à

l'intérieur de la chaine alpine dont le relief vraisemblablement s'accroissait.

Dans le secteur d'Ainac, le faciès fluviatile en tresses de la base de la MR2 devient un peu plus distal car plus gréseux et moins

conglomératique.

L'évolution verticale des faciès, à la fois dans la MR1 et la MR2, suggère

qu'un profil de dépôt à faible gradient a été suivi par une augmentation des

pentes, conséquence d'un soulèvement tectonique d'ensemble. Les deux unités MR1 et MR2 sont donc considérées comme deux séquences tectono-stratigraphiques successives résultant de changements dans le régime des contraintes alpines. Avec

l'unité de base (UB), l'ensemble compréhensif des molasses rouges comporte donc trois séquences

indépendantes.

Enfin, l'âge des dépôts de la MR1 et de la MR2 sont révisés, toutes deux

d'âge chattien et non partiellement aquitanien pour la MR2, comme autrefois

supposé.

Les relations géométriques d'ensemble suggèrent que les trois séquences continentales paléogènes enregistrent les changements du relief controlés par des pulsations tectoniques séparées par des phases de quiescence couvrant le Rupélien terminal

(UB) et l'ensemble du Chattien (MR1, MR2).

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 11, p. 219-253

En ligne depuis le 17 octobre 2025

|

|

Les associations de foraminifères et d'algues calcaires du Jurassique inférieur et de la base du Jurassique moyen de la marge sud du Haut Atlas central, Maroc

Mohammed ETTAKI, Mohammed-Saïd BOUAOUDA, Michel SEPTFONTAINE, El Hassane CHELLAI, Abdallah MILHI, Radouan EL BAMIKI & Valery J. VUKS

| HTML  | PDF

| PDF  [2.781 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2510 [2.781 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2510

|

|

Résumé : Les carbonates du Jurassique inférieur et de la base du

Jurassique Moyen de la marge méridionale du Haut Atlas marocain ont livré des

algues calcaires et des foraminifères bien conservés. L'identification et

l'inventaire de ces microfossiles, basés sur l'observation de lames minces, a

permis de définir sept associations micropaléontologiques se succédant du Sinémurien

inférieur au Bajocien inférieur. Ces associations micropaléontologiques,

relativement bien calibrées par les ammonites et les brachiopodes, ont été

comparées à la biozonation à base de foraminifères de Septfontaine (1984)

pour le Domaine téthysien marocain. Nous proposons d'introduire une association à Palaeodasycladus

mediterraneus pour caractériser l'intervalle Pliensbachien supérieur (Zone

à Algovianum) - Toarcien inférieur. Résumé : Les carbonates du Jurassique inférieur et de la base du

Jurassique Moyen de la marge méridionale du Haut Atlas marocain ont livré des

algues calcaires et des foraminifères bien conservés. L'identification et

l'inventaire de ces microfossiles, basés sur l'observation de lames minces, a

permis de définir sept associations micropaléontologiques se succédant du Sinémurien

inférieur au Bajocien inférieur. Ces associations micropaléontologiques,

relativement bien calibrées par les ammonites et les brachiopodes, ont été

comparées à la biozonation à base de foraminifères de Septfontaine (1984)

pour le Domaine téthysien marocain. Nous proposons d'introduire une association à Palaeodasycladus

mediterraneus pour caractériser l'intervalle Pliensbachien supérieur (Zone

à Algovianum) - Toarcien inférieur.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 10, p. 201-217

En ligne depuis le 14 octobre 2025

|

|

Les Deshayesitidae (Ammonoidea, Ancyloceratina) de l'Aptien inférieur (Crétacé inférieur) du Bassin Aptien de Les Ferres (SE de la France)

Stéphane BERSAC & Didier BERT

| HTML  | PDF

| PDF  [2.818 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2509 [2.818 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2509

|

|

Résumé : Dans le présent travail, nous étudions 335 spécimens

de Deshayesitidae (Ammonoidea) provenant du secteur du village de Les Ferres (SE

France). Les Deshayesitidae sont une famille clé pour la bostratigraphie par

ammonites de l'Aptien inférieur (Crétacé inférieur). Malgré un état de

conservation médiocre, le matériel étudié a pu être identifié au rang spécifique

et a fourni une datation précise dans la plupart des cas. Les résultats sont

les suivants: (1) les échantillons étudiés s'étendent de la Zone à Deshayesites

forbesi à la Zone à Dufrenoyia furcata ; (2) leur séquence

ontogénique est décrite ; (3) leur schéma évolutif est cohérent avec

ceux observés dans d'autres échantillons de Deshayesitidae ; (4) aucun

dimorphisme n'est mis en évidence ; (5) les taxons identifiés sont, du

plus ancien au plus récent: Deshayesites sp. (Zone à Deshayesites

forbesi, région ventrale arrondie probablement sans bande siphonale lisse),

Deshayesites multicostatus Swinnerton, 1935

(indice de sous-zone,

bande siphonale lisse de longueur intermédiaire puis région ventrale arrondie), Deshayesites grandis Spath, 1930 (indice de sous-zone,

bande siphonale lisse plus longue puis région ventrale subtabulée sur le

phragmocône), Dufrenoyia furcata (J. de C. Sowerby, 1836) (indice

de sous-zone et de zone, bande siphonale lisse encore plus longue puis région

ventrale subtabulée, apparition de tubercules latéro-ventraux arrondis à

claviformes dans les tours internes) et Dufrenoyia dufrenoyi (Orbigny,

1841) (indice de sous-zone, bande siphonale lisse encore plus longue, tubercules

latéro-ventraux claviformes uniquement). Résumé : Dans le présent travail, nous étudions 335 spécimens

de Deshayesitidae (Ammonoidea) provenant du secteur du village de Les Ferres (SE

France). Les Deshayesitidae sont une famille clé pour la bostratigraphie par

ammonites de l'Aptien inférieur (Crétacé inférieur). Malgré un état de

conservation médiocre, le matériel étudié a pu être identifié au rang spécifique

et a fourni une datation précise dans la plupart des cas. Les résultats sont

les suivants: (1) les échantillons étudiés s'étendent de la Zone à Deshayesites

forbesi à la Zone à Dufrenoyia furcata ; (2) leur séquence

ontogénique est décrite ; (3) leur schéma évolutif est cohérent avec

ceux observés dans d'autres échantillons de Deshayesitidae ; (4) aucun

dimorphisme n'est mis en évidence ; (5) les taxons identifiés sont, du

plus ancien au plus récent: Deshayesites sp. (Zone à Deshayesites

forbesi, région ventrale arrondie probablement sans bande siphonale lisse),

Deshayesites multicostatus Swinnerton, 1935

(indice de sous-zone,

bande siphonale lisse de longueur intermédiaire puis région ventrale arrondie), Deshayesites grandis Spath, 1930 (indice de sous-zone,

bande siphonale lisse plus longue puis région ventrale subtabulée sur le

phragmocône), Dufrenoyia furcata (J. de C. Sowerby, 1836) (indice

de sous-zone et de zone, bande siphonale lisse encore plus longue puis région

ventrale subtabulée, apparition de tubercules latéro-ventraux arrondis à

claviformes dans les tours internes) et Dufrenoyia dufrenoyi (Orbigny,

1841) (indice de sous-zone, bande siphonale lisse encore plus longue, tubercules

latéro-ventraux claviformes uniquement).

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 9, p. 177-200

En ligne depuis le 7 juin 2025

|

|

Le premier signalement d'un possible 'priapulien' du Cambrien inférieur (Série 2) d'Estonie

Olev VINN, Magdy EL HEDENY, Mansour I. ALMANSOUR, Saleh ALFARRAJ & Ursula TOOM

| HTML  | PDF

| PDF  [573 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2508 [573 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2508

|

|

Résumé : Le

premier signalement d'un possible 'priapulien' du Cambrien inférieur (Série 2)

d'Estonie.- Le Yunnanpriapulus

? sp. peut être divisé en trois parties distinctes : un introvert antérieur,

un cou allongé légèrement rétréci et un tronc postérieur allongé légèrement

bulbeux. Le fossile est préservé sous forme de moulage tridimensionnel dans un

grès fin. Il e orienté parallèlement au plan de stratification. Un

enfouissement rapide a contribué à protéger l'organisme des charognards et

de la décomposition, permettant ainsi une fossilisation par pyritisation. La préservation

du spécimen sur un plan de stratification résulte d'un transport post-mortem

du cadavre, probablement à l'occasion d'un événement de type tempête. Le

priapulien chassait probablement d'autres vers pour se nourrir. La similitude du

spécimen estonien avec les espèces chinoises suggère qu'il pourrait avoir

existé un échange faunique entre les continents éloignés de la Baltica et de

la Chine du Sud au Cambrien inférieur. Résumé : Le

premier signalement d'un possible 'priapulien' du Cambrien inférieur (Série 2)

d'Estonie.- Le Yunnanpriapulus

? sp. peut être divisé en trois parties distinctes : un introvert antérieur,

un cou allongé légèrement rétréci et un tronc postérieur allongé légèrement

bulbeux. Le fossile est préservé sous forme de moulage tridimensionnel dans un

grès fin. Il e orienté parallèlement au plan de stratification. Un

enfouissement rapide a contribué à protéger l'organisme des charognards et

de la décomposition, permettant ainsi une fossilisation par pyritisation. La préservation

du spécimen sur un plan de stratification résulte d'un transport post-mortem

du cadavre, probablement à l'occasion d'un événement de type tempête. Le

priapulien chassait probablement d'autres vers pour se nourrir. La similitude du

spécimen estonien avec les espèces chinoises suggère qu'il pourrait avoir

existé un échange faunique entre les continents éloignés de la Baltica et de

la Chine du Sud au Cambrien inférieur.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 8, p. 169-175

En ligne depuis le 2 juin 2025

|

|

Analyse des microfossiles et des nannofossiles de

l'intervalle Crétacé supérieur à Paléogène inférieur à partir de deux

puits dans la localité du 'cratère de Silverpit', Mer du Nord (Royaume-Uni)

David J. JUTSON, Michael D. BIDGOOD & Ben JOHNSON

| HTML  | PDF

| PDF  [1.541 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2507 [1.541 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2507

|

|

Résumé :

Des analyses micropaléontologiques et nanopaléontologiques ont été réalisées

sur des échantillons de déblais de forage provenant de deux puits (Arco

British 43/24-3 et British Gas 43/25-1) ayant traversé la structure du 'cratère

de Silverpit' dans le bassin méridional de la mer du Nord (secteur

britannique). Une lacune stratigraphique (dans les limites imposées par les

contraintes d'échantillonnage) a été identifiée entre des calcaires crayeux

d'âge Maastrichtien, recouverts par des sédiments d'âge Paléocène supérieur

ou plus jeunes. Si on accepte une origine de type impact pour cette structure,

cette lacune représente un événement qui s'est presque certainement produit

postérieurement au Crétacé et Paléocène inférieur, probablement au Paléocène

supérieur, aux environs de la limite Paléocène-Éocène, excluant une

association avec l'impact responsable de l'extinction K/P. Dans le puits

43/25-1, un court intervalle avec des microfaunes et nannoflores mixtes a été

observé ; il s'agirait de 'dépôts de reflux' correspondant à des sédiments

pénétrant dans le cratère immédiatement après l'événement d'impact. Résumé :

Des analyses micropaléontologiques et nanopaléontologiques ont été réalisées

sur des échantillons de déblais de forage provenant de deux puits (Arco

British 43/24-3 et British Gas 43/25-1) ayant traversé la structure du 'cratère

de Silverpit' dans le bassin méridional de la mer du Nord (secteur

britannique). Une lacune stratigraphique (dans les limites imposées par les

contraintes d'échantillonnage) a été identifiée entre des calcaires crayeux

d'âge Maastrichtien, recouverts par des sédiments d'âge Paléocène supérieur

ou plus jeunes. Si on accepte une origine de type impact pour cette structure,

cette lacune représente un événement qui s'est presque certainement produit

postérieurement au Crétacé et Paléocène inférieur, probablement au Paléocène

supérieur, aux environs de la limite Paléocène-Éocène, excluant une

association avec l'impact responsable de l'extinction K/P. Dans le puits

43/25-1, un court intervalle avec des microfaunes et nannoflores mixtes a été

observé ; il s'agirait de 'dépôts de reflux' correspondant à des sédiments

pénétrant dans le cratère immédiatement après l'événement d'impact.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 7, p. 155-167

En ligne depuis le 27 mai 2025

|

|

Symbiose entre des bryozoaires à colonies cribriformes érigées et des tétracoralliaires (Rugosa) du Katien inférieur (Ordovicien supérieur) d'Estonie

Olev VINN, Andrej ERNST, Mark A. WILSON & Ursula TOOM

| HTML  | PDF

| PDF  [625 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2506 [625 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2506

|

|

Résumé : Des spécimens du tétracoralliaire (Rugosa) Streptelasma? sp. ont été trouvés

imbriqués dans un substrat constitué par le bryozoaire Oanduellina bella du Katien inférieur d'Estonie. Les tétracoralliaires sont également observés

avec pour hôte le bryozoaire Proavella proava. Il s'agit de la plus ancienne et unique identification de symbiontes

tétracoralliaires endobiontes dans des bryozoaires (à opercules) cryptostomes du Dévonien supérieur de Baltica.

Les colonies érigées de bryozoaires fournissent aux tétracoralliaires symbiontes une surélévation avantageuse pour s'alimenter dans la

colonne d'eau, ainsi qu'un substrat dur nécessaire à ces tétracoralliaires encroûtants.

Les tétracoralliaires ont potentiellement protégé les bryozoaires des prédateurs grâce à leurs cellules urticantes. Bien que la nature

exacte de cette association entre tétracoralliaires et bryozoaires demeure incertaine, l'absence de malformations dans l'architecture

des zoïdes des bryozoaires et leurs dimensions normales autour des tétracoralliaires suggèrent que la relation entre les deux pourrait avoir été

mutuellement bénéfique, comme c'est également le cas pour de nombreuses associations similaires dans le Dévonien supérieur de Baltica. Résumé : Des spécimens du tétracoralliaire (Rugosa) Streptelasma? sp. ont été trouvés

imbriqués dans un substrat constitué par le bryozoaire Oanduellina bella du Katien inférieur d'Estonie. Les tétracoralliaires sont également observés

avec pour hôte le bryozoaire Proavella proava. Il s'agit de la plus ancienne et unique identification de symbiontes

tétracoralliaires endobiontes dans des bryozoaires (à opercules) cryptostomes du Dévonien supérieur de Baltica.

Les colonies érigées de bryozoaires fournissent aux tétracoralliaires symbiontes une surélévation avantageuse pour s'alimenter dans la

colonne d'eau, ainsi qu'un substrat dur nécessaire à ces tétracoralliaires encroûtants.

Les tétracoralliaires ont potentiellement protégé les bryozoaires des prédateurs grâce à leurs cellules urticantes. Bien que la nature

exacte de cette association entre tétracoralliaires et bryozoaires demeure incertaine, l'absence de malformations dans l'architecture

des zoïdes des bryozoaires et leurs dimensions normales autour des tétracoralliaires suggèrent que la relation entre les deux pourrait avoir été

mutuellement bénéfique, comme c'est également le cas pour de nombreuses associations similaires dans le Dévonien supérieur de Baltica.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 6, p. 147-154

En ligne depuis le 1 avril 2025

|

|

L'Aptien-Albien de la Costa Blanca (sud-est de l'Espagne) : Implications pour l'identification de la limite Aptien/Albien en zone néritique dans le domaine téthysien

Bruno R.C. GRANIER, Emmanuel ROBERT & Joanaitz PÉREZ-MALO

| HTML  | PDF

| PDF  [7.771 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2505

[7.771 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2505

|

|

Résumé : L'intervalle

Aptien-Albien de la Costa Blanca (sud-est de l'Espagne) a été étudié afin de

fournir de nouvelles perspectives

sur l'évolution du domaine néritique des plates-formes carbonatées dans la Téthys.

Trois secteurs ont été réexaminés : Serra Gelada, Puig Campana et Cabeçó

d'Or. Les biozonations de grands foraminifères benthiques (LBF) ont été révisées

sur la base de la biostratigraphie des ammonites. Les datations par ammonites

mises à jour et les révisions stratigraphiques révèlent que plusieurs taxons

de LBF et d'algues calcaires (AC), auparavant attribués à l'Aptien supérier,

sont en réalité apparus à l'Albien inférieur. Ces résultats corrigent et affinent la calibration des biozones et des répartitions

stratigraphiques des LBF et des AC sur la zonation standardisée des ammonites.

En outre, une importante lacune locale identifiée au cours de l'Albien moyen au

Cabeçó d'Or est probablement liée à l'halocinèse. Résumé : L'intervalle

Aptien-Albien de la Costa Blanca (sud-est de l'Espagne) a été étudié afin de

fournir de nouvelles perspectives

sur l'évolution du domaine néritique des plates-formes carbonatées dans la Téthys.

Trois secteurs ont été réexaminés : Serra Gelada, Puig Campana et Cabeçó

d'Or. Les biozonations de grands foraminifères benthiques (LBF) ont été révisées

sur la base de la biostratigraphie des ammonites. Les datations par ammonites

mises à jour et les révisions stratigraphiques révèlent que plusieurs taxons

de LBF et d'algues calcaires (AC), auparavant attribués à l'Aptien supérier,

sont en réalité apparus à l'Albien inférieur. Ces résultats corrigent et affinent la calibration des biozones et des répartitions

stratigraphiques des LBF et des AC sur la zonation standardisée des ammonites.

En outre, une importante lacune locale identifiée au cours de l'Albien moyen au

Cabeçó d'Or est probablement liée à l'halocinèse.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 5, p. 109-145

En ligne depuis le 15 février 2025

|

|

Algues vertes calcaires (Dasycladales, Halimedaceae) du Crétacé supérieur de l'ouest du bassin du Tarim, nord-ouest de la Chine : Paléontologie systématique, microfaciès et signification paléobiogéographique

Felix SCHLAGINTWEIT, Yiwei XU & Shijie ZHANG

| HTML  | PDF

| PDF  [4.161 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2504

[4.161 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2504

|

|

Résumé : Peu de données stratigraphiques et

micropaléontologiques sont disponibles concernant les carbonates marins peu

profonds du Crétacé supérieur du sud-ouest du bassin du Tarim, dans l'ouest

de la Chine. Cette étude présente de nouvelles données sur la microfaune et

les algues calcaires des formations de Kukebai (Cénomanien-Turonien) et de

Yigeziya (Campanien). Les carbonates bioclastiques étudiés montrent une

microfaune peu diversifiée (foraminifères benthiques),, contrastant avec une

association relativement diversifiée d'algues vertes dasycladales comprenant 16

taxons, parmi lesquels une nouvelle espèce, Morelletpora sinica, est

décrite. Cependant, en raison du matériel disponible, certains taxons sont

laissés en nomenclature ouverte. Cette association d'algues calcaires est

complétée par des débris d'algues halimédacées (Arabicodium? sp.).

Il est à noter que la présence d'algues calcaires et de grands foraminifères benthiques dans

les carbonates cénomaniens et campaniens coïncide avec deux grandes

transgressions signalées dans le bassin du Tarim. Les éléments microfauniques

et phycologiques observés indiquent une connexion directe entre la Néotéthys

et la mer épicontinentale du Tarim. L'absence de plusieurs grands

foraminifères benthiques typiques du Cénomanien (par exemple, les

alvéolinidés et les orbitolinidés) et du Campanien dans le matériel étudié

est remarquable. Résumé : Peu de données stratigraphiques et

micropaléontologiques sont disponibles concernant les carbonates marins peu

profonds du Crétacé supérieur du sud-ouest du bassin du Tarim, dans l'ouest

de la Chine. Cette étude présente de nouvelles données sur la microfaune et

les algues calcaires des formations de Kukebai (Cénomanien-Turonien) et de

Yigeziya (Campanien). Les carbonates bioclastiques étudiés montrent une

microfaune peu diversifiée (foraminifères benthiques),, contrastant avec une

association relativement diversifiée d'algues vertes dasycladales comprenant 16

taxons, parmi lesquels une nouvelle espèce, Morelletpora sinica, est

décrite. Cependant, en raison du matériel disponible, certains taxons sont

laissés en nomenclature ouverte. Cette association d'algues calcaires est

complétée par des débris d'algues halimédacées (Arabicodium? sp.).

Il est à noter que la présence d'algues calcaires et de grands foraminifères benthiques dans

les carbonates cénomaniens et campaniens coïncide avec deux grandes

transgressions signalées dans le bassin du Tarim. Les éléments microfauniques

et phycologiques observés indiquent une connexion directe entre la Néotéthys

et la mer épicontinentale du Tarim. L'absence de plusieurs grands

foraminifères benthiques typiques du Cénomanien (par exemple, les

alvéolinidés et les orbitolinidés) et du Campanien dans le matériel étudié

est remarquable.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 4, p. 89-108

En ligne depuis le 3 février 2025

|

|

Itierella melognensis n.gen., n.sp., et Paradicostella hautevillelompnesensis n.gen., n.sp. (Ammonoidea, Neocomitidae, Neocomitinae), deux nouveaux ammonoïdes trituberculés du Valanginien des montagnes du Jura, Est de la France

Antoine PICTET, Bruno HUGON & Gustavo PIERANGELINI

| HTML  | PDF

| PDF  [1.987 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2503

[1.987 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2503

|

|

Résumé : Plusieurs

spécimens d'ammonoïdes de la succession sédimentaire du Valanginien supérieur

(Crétacé inférieur) de Hauteville-Lompnes, Département de l'Ain, Est de la

France, sont attribués aux nouveaux genres et espèces Itierella melognensis

n.gen., n.sp., et Paradicostella hautevillelompnesensis n.gen., n.sp. Des

spécimens collectés dans le passé avaient été identifiés à tort comme Acanthodiscus

Uhlig, 1905 et attribués à l'Hauterivien basal. La révision des Marnes

de Mélogne et la récolte d'une riche faune d'ammonites associée permettent

d'attribuer Itierella à une forme du Valanginien supérieur, homéomorphe

au genre Acanthodiscus, et Paradicostella très proche du genre Dicostella

Busnardo, 1966. L'âge des Marnes de Mélogne est révisé comme

appartenant à l'intervalle compris entre la partie supérieure de la Zone à Saynoceras

verrucosum et la Zone à Criosarasinella

furcillata du Valanginien supérieur, tandis que le dernier mètre peut être

attribué à la Zone à Acanthodiscus radiatus de l'Hauterivien inférieur. Résumé : Plusieurs

spécimens d'ammonoïdes de la succession sédimentaire du Valanginien supérieur

(Crétacé inférieur) de Hauteville-Lompnes, Département de l'Ain, Est de la

France, sont attribués aux nouveaux genres et espèces Itierella melognensis

n.gen., n.sp., et Paradicostella hautevillelompnesensis n.gen., n.sp. Des

spécimens collectés dans le passé avaient été identifiés à tort comme Acanthodiscus

Uhlig, 1905 et attribués à l'Hauterivien basal. La révision des Marnes

de Mélogne et la récolte d'une riche faune d'ammonites associée permettent

d'attribuer Itierella à une forme du Valanginien supérieur, homéomorphe

au genre Acanthodiscus, et Paradicostella très proche du genre Dicostella

Busnardo, 1966. L'âge des Marnes de Mélogne est révisé comme

appartenant à l'intervalle compris entre la partie supérieure de la Zone à Saynoceras

verrucosum et la Zone à Criosarasinella

furcillata du Valanginien supérieur, tandis que le dernier mètre peut être

attribué à la Zone à Acanthodiscus radiatus de l'Hauterivien inférieur.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 3, p. 73-87

En ligne depuis le 15 janvier 2025

|

|

Notice

Nomenclaturale, p. 88

|

|

Correction d'une erreur biostratigraphique majeure : Il n'y a pas de calpionelles hauteriviennes à Busot (Alicante, Espagne)

Bruno R.C. GRANIER, José Miguel ANDREU RODES, Mohamed BENZAGGAGH, Joachim BLAU, Éric BÖKER, Antonio ESTÉVEZ RUBIO, Bruno FERRÉ, Bernard C. LAMBERT, Agostino MARINI, Eric MONTEIL, Stéphane REBOULET & Aurélien VIRGONE

| HTML  | PDF

| PDF  [7.887 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2502 [7.887 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2502

|

|

Résumé : Les identifications antérieures d'ammonites

provenant de Busot (sud-est de l'Espagne) étaient erronées ; elles ont conduit

à deux hypothèses incorrectes concernant des calpionelles qui sont aujourd'hui

attribuées à la Zone à Calpionellopsis (Zone D) du Berriasien supérieur. La

première hypothèse suggérait que certaines espèces aient survécu jusqu'à

l'Hauterivien, tandis que la seconde proposait que ces calpionelles aient été

remaniées dans des strates hauteriviennes. Cependant, la révision des

ammonites récoltées en 1993-1994 ainsi que l'étude de nouveaux spécimens récoltés

en 2024 suggèrent un âge Berriasien supérieur, car ces associations

d'ammonites correspondraient aux zones standards à Fauriella boissieri

et Tirnovella alpillensis. Les associations de nannofossiles et la présence

d'Octahedronoides tethysianus confirment également cette datation.

Cette réévaluation appelle à une remise en question de la plupart des

signalements de calpionelles dans des strates postérieures au Valanginien

mentionnés dans la littérature. Résumé : Les identifications antérieures d'ammonites

provenant de Busot (sud-est de l'Espagne) étaient erronées ; elles ont conduit

à deux hypothèses incorrectes concernant des calpionelles qui sont aujourd'hui

attribuées à la Zone à Calpionellopsis (Zone D) du Berriasien supérieur. La

première hypothèse suggérait que certaines espèces aient survécu jusqu'à

l'Hauterivien, tandis que la seconde proposait que ces calpionelles aient été

remaniées dans des strates hauteriviennes. Cependant, la révision des

ammonites récoltées en 1993-1994 ainsi que l'étude de nouveaux spécimens récoltés

en 2024 suggèrent un âge Berriasien supérieur, car ces associations

d'ammonites correspondraient aux zones standards à Fauriella boissieri

et Tirnovella alpillensis. Les associations de nannofossiles et la présence

d'Octahedronoides tethysianus confirment également cette datation.

Cette réévaluation appelle à une remise en question de la plupart des

signalements de calpionelles dans des strates postérieures au Valanginien

mentionnés dans la littérature.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 2, p. 29-72

En ligne depuis le 25 décembre 2024

|

|

Néomorphisme de l'aragonite par dissolution intra-structurelle et précipitation de calcite, et non par le biais de films diagénétiques minces

Arthur SALLER

| HTML  | PDF

| PDF  [7.408 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2501 [7.408 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2025.2501

|

|

Résumé : Depuis les années 1970, le néomorphisme de l'aragonite, c'est-à-dire la

conversion de

l'aragonite en calcite avec une rétention partielle de la structure interne

originale, a été attribué à des films diagénétiques minces, souvent dans des eaux

souterraines météoriques. Des échantillons pléistocènes

provenant d'Eniwetok, des Bahamas et de l'est du Yucatán témoignent d'une

transition diagénétique en cours entre aragonite et calcite. Ces matériaux,

initialement aragonitiques, sont de natures variées : coraux, Halimeda, mollusques (notamment

des gastéropodes) et ooïdes. Dans ces trois régions, les allochèmes

aragonitiques présentent fréquemment une dissolution partielle intra-structurelle.

Souvent, des cristaux de calcite se développent au sein de cette trame aragonitique

fortement microporeuse, formant une calcite qui conserve partiellement la

texture originale et créant ainsi une aragonite néomorphisée (calcitisée). Les

données géochimiques semblent valider ce scénario. En effet, les compositions isotopiques du

carbone et de l'oxygène dans les calcites néomorphiques sont similaires à

celles des ciments sparitiques météoriques, indiquant que les cristaux

néomorphiques se sont formés à partir d'eaux semblables à celles ayant

précipité les ciments sparitiques. Les

isotopes stables du carbone et les concentrations de magnésium dans les

calcites néomorphiques diffèrent de celles de leurs précurseurs aragonitiques et ne

sont pas cohérentes avec le modèle des films diagénétiques minces, qui suppose un système

semi-fermé. Dans environ 40 des 95 échantillons pléistocènes d'Eniwetok,

une aragonite présentant une dissolution intra-structurelle est observée

immédiatement adjacente à une aragonite

calcitisée (néomorphisée). Dans ces mêmes échantillons, aucune aragonite néomorphisée (calcitisée) n'a été

trouvée en contact direct avec une aragonite non altérée (c'est-à-dire

qu'elles n'apparaissent jamais séparées par ce qui

aurait été un film diagénétique mince). Ces

observations suggèrent que le néomorphisme de l'aragonite résulte d'un processus en deux

étapes (dissolution intra-structurelle suivie de précipitation de calcite), plutôt

que par le biais de films diagénétiques minces. Les variations de concentration des inclusions dans

l'aragonite néomorphisée sont similaires à celles du matériau résiduel

dans l'aragonite partiellement dissoute et forment un continuum, allant d'une

calcite néomorphique riche en inclusions aragonitiques à un ciment

de calcite sans inclusion. Résumé : Depuis les années 1970, le néomorphisme de l'aragonite, c'est-à-dire la

conversion de

l'aragonite en calcite avec une rétention partielle de la structure interne

originale, a été attribué à des films diagénétiques minces, souvent dans des eaux

souterraines météoriques. Des échantillons pléistocènes

provenant d'Eniwetok, des Bahamas et de l'est du Yucatán témoignent d'une

transition diagénétique en cours entre aragonite et calcite. Ces matériaux,

initialement aragonitiques, sont de natures variées : coraux, Halimeda, mollusques (notamment

des gastéropodes) et ooïdes. Dans ces trois régions, les allochèmes

aragonitiques présentent fréquemment une dissolution partielle intra-structurelle.

Souvent, des cristaux de calcite se développent au sein de cette trame aragonitique

fortement microporeuse, formant une calcite qui conserve partiellement la

texture originale et créant ainsi une aragonite néomorphisée (calcitisée). Les

données géochimiques semblent valider ce scénario. En effet, les compositions isotopiques du

carbone et de l'oxygène dans les calcites néomorphiques sont similaires à

celles des ciments sparitiques météoriques, indiquant que les cristaux

néomorphiques se sont formés à partir d'eaux semblables à celles ayant

précipité les ciments sparitiques. Les

isotopes stables du carbone et les concentrations de magnésium dans les

calcites néomorphiques diffèrent de celles de leurs précurseurs aragonitiques et ne

sont pas cohérentes avec le modèle des films diagénétiques minces, qui suppose un système

semi-fermé. Dans environ 40 des 95 échantillons pléistocènes d'Eniwetok,

une aragonite présentant une dissolution intra-structurelle est observée

immédiatement adjacente à une aragonite

calcitisée (néomorphisée). Dans ces mêmes échantillons, aucune aragonite néomorphisée (calcitisée) n'a été

trouvée en contact direct avec une aragonite non altérée (c'est-à-dire

qu'elles n'apparaissent jamais séparées par ce qui

aurait été un film diagénétique mince). Ces

observations suggèrent que le néomorphisme de l'aragonite résulte d'un processus en deux

étapes (dissolution intra-structurelle suivie de précipitation de calcite), plutôt

que par le biais de films diagénétiques minces. Les variations de concentration des inclusions dans

l'aragonite néomorphisée sont similaires à celles du matériau résiduel

dans l'aragonite partiellement dissoute et forment un continuum, allant d'une

calcite néomorphique riche en inclusions aragonitiques à un ciment

de calcite sans inclusion.

|

|

Carnets Geol., vol. 25, nº 1, p. 1-28

En ligne depuis le 20 décembre 2024

|

|

|

|